教職員の皆さま、こんにちは! メディックメディア編集部です。

第37回社会福祉士国家試験は、新出題基準が適用された初めての国試となりました。

総得点の60%程度を合格基準としているものの、第37回国試は62点/129点満点(48.1%)と、難化したことを反映する合格基準点となりました。

この第37回国試の全129問・645選択肢について、弊社で分析した結果から、新たな国試の特徴をみていきましょう。

新カリ適用後、初めての国試(第37回)を分析!part1

①2肢選択の問題数が大幅増

②事例の問題数が大幅増

③事例問題は制度の理解が問われる傾向

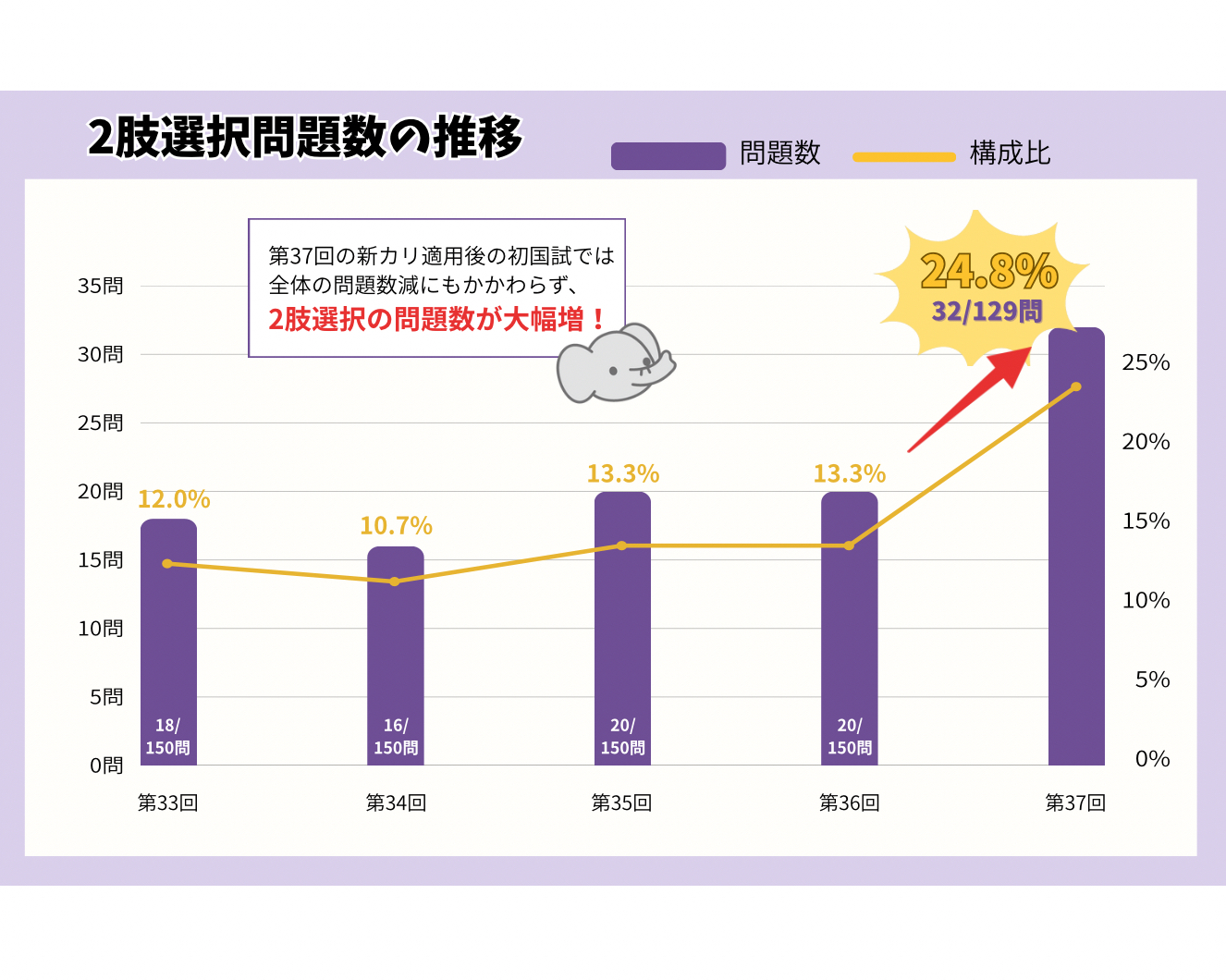

特徴①:2肢選択の問題数が大幅増

第37回国試では、32問(全体129問の24.8%)が2肢選択問題でした。グラフは、第33回から第37回における2肢選択の問題数の推移です。これまでの150問から129問に全体の問題数が減少したにもかかわらず、2肢選択の問題数は大幅に増えています。

第37回国試では、32問(全体129問の24.8%)が2肢選択問題でした。グラフは、第33回から第37回における2肢選択の問題数の推移です。これまでの150問から129問に全体の問題数が減少したにもかかわらず、2肢選択の問題数は大幅に増えています。

2肢選択問題は、正解選択肢を2つに絞ることに時間がかかったり、マークシートに記入漏れをしたり、普段であれば解ける問題でも、ミスにつながりやすく、得点が伸びない一因と考えられます。

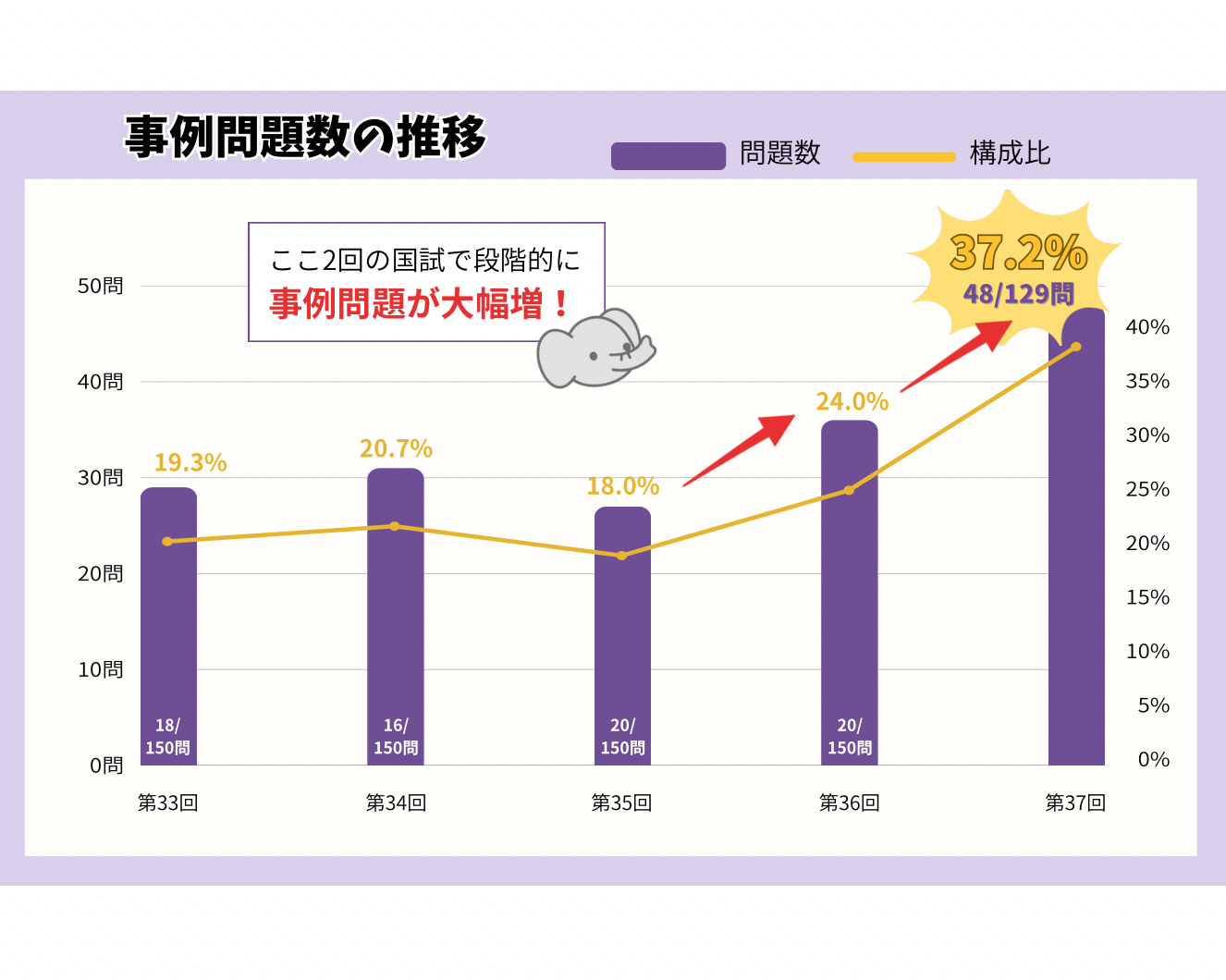

特徴②:事例の問題数が大幅増

第37回国試では、48問(全体129問の37.2%)※が事例問題でした。グラフは、第33回から第37回における事例問題数の推移です。これまでの150問から129問に全体の問題数が減少したにもかかわらず、事例問題の問題数も大幅に増えています。「心理学と心理的支援」など、これまで事例問題がなかった科目でも出題されています。 ※〔事例〕として表示された問題数を集計

第37回国試では、48問(全体129問の37.2%)※が事例問題でした。グラフは、第33回から第37回における事例問題数の推移です。これまでの150問から129問に全体の問題数が減少したにもかかわらず、事例問題の問題数も大幅に増えています。「心理学と心理的支援」など、これまで事例問題がなかった科目でも出題されています。 ※〔事例〕として表示された問題数を集計

事例問題は、問題文が長く、内容を読み込むのに時間がかかります。また、制度を問うもの、理論などの知識を問うもの、ソーシャルワークの視点を問うもの、問題文中の文脈で問うものなど、事例問題と一言で言っても論点は多岐にわたります。文章の読解力だけでなく、テキストや授業で学んだ制度や知識を、具体例に落とし込む応用力も必要です。事例問題数の増加も、得点が伸びない一因と考えられます。

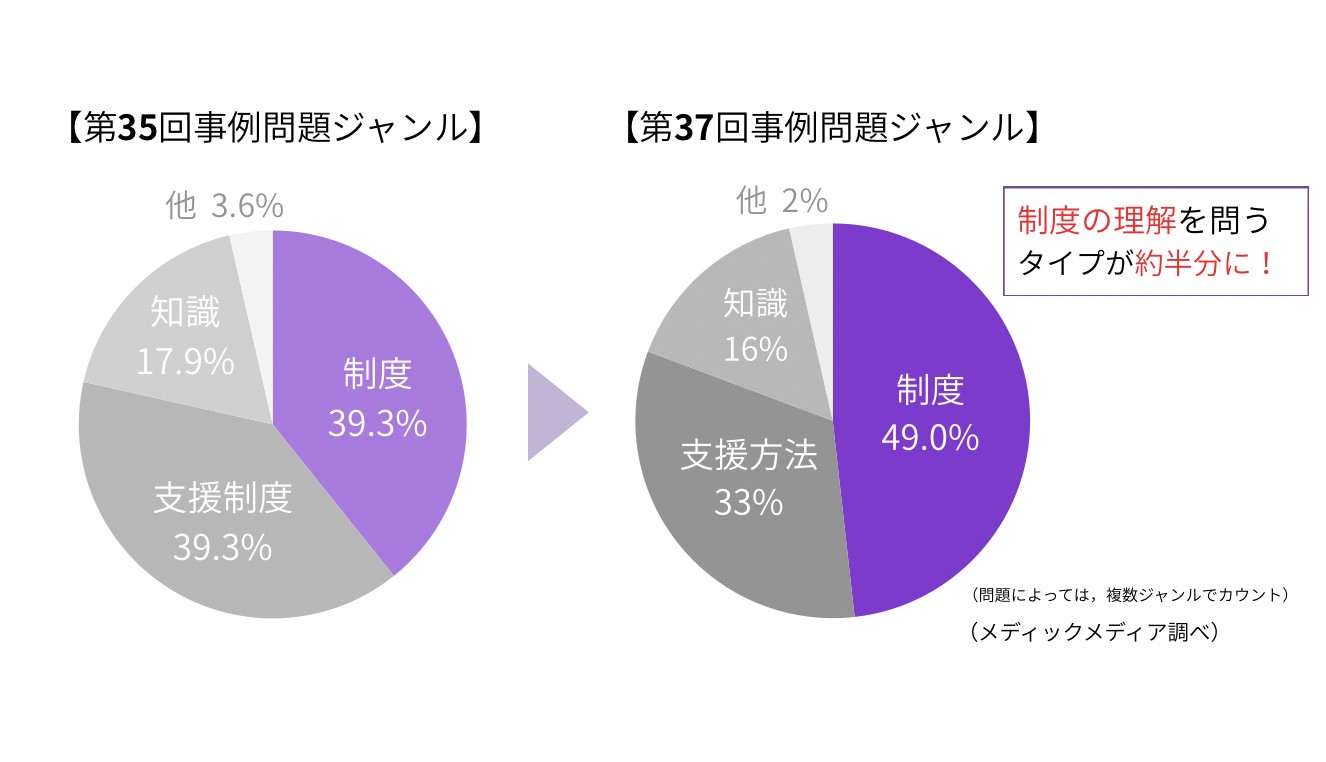

特徴③:事例問題は、制度の理解が問われる傾向

大幅に増加した事例問題では、どのようなことが論点となっているでしょうか。グラフは、第37回国試の事例問題について、弊社でジャンル分けした結果です。法令やガイドラインなど、制度の理解を問うタイプの問題が約半分を占めています。かつては、ソーシャルワークの視点や問題文の文脈から支援方法を問うタイプの問題と制度の理解を問うタイプの問題は、同程度のボリュームを占めていました。現在は、制度や知識を具体例に落とし込んで使いこなす応用力が求められています。

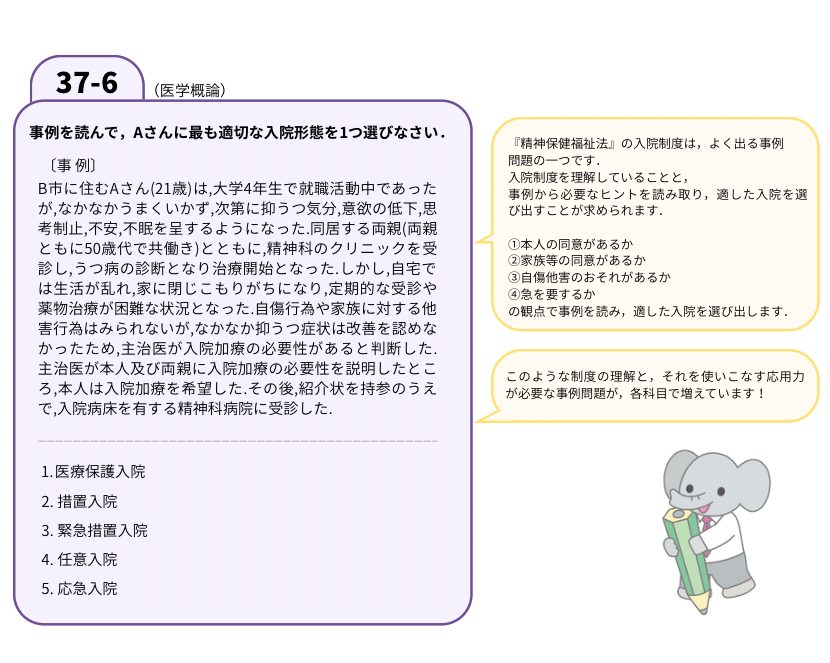

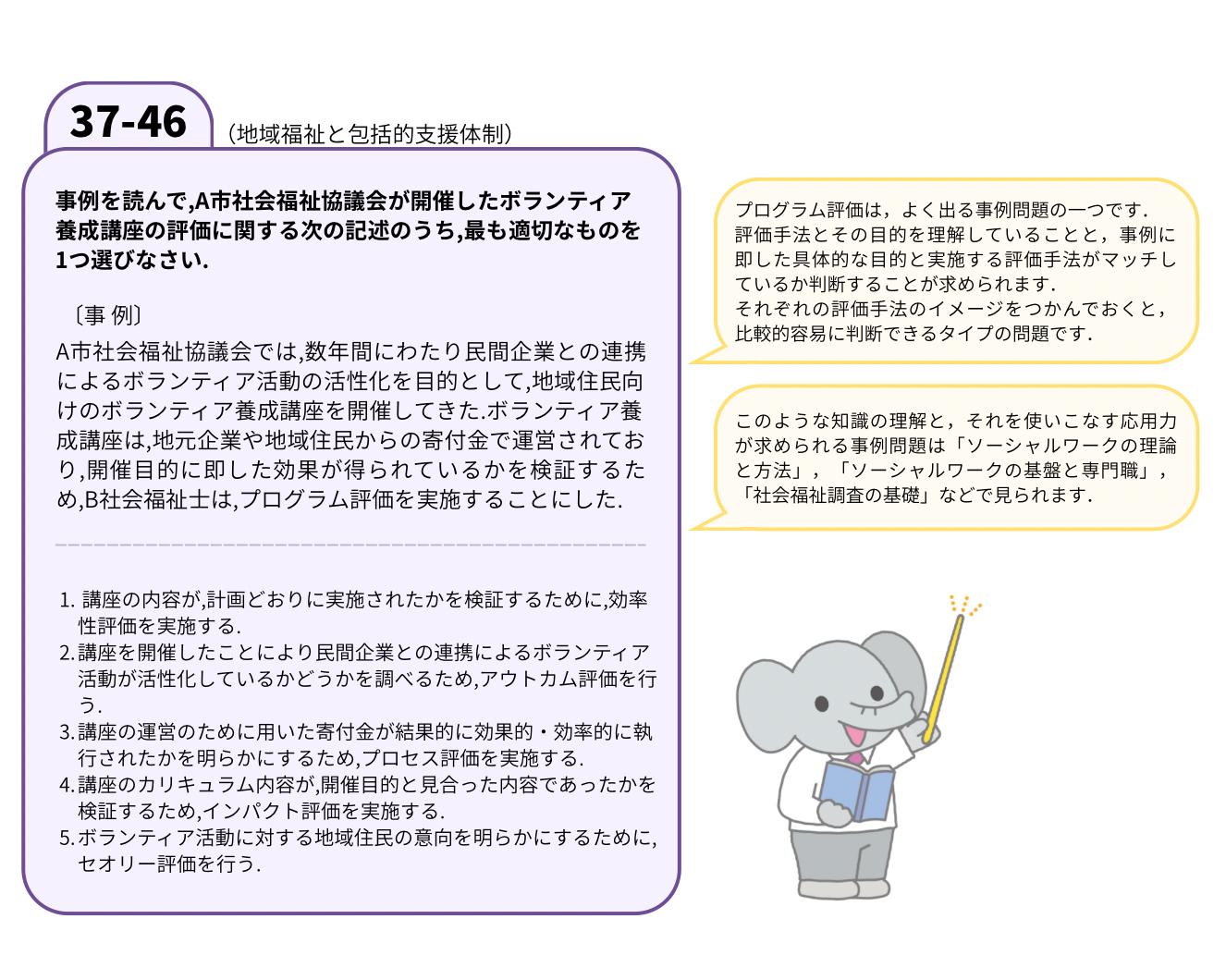

<例:制度の理解を問うタイプの事例問題>

<例:知識の理解を問うタイプの事例問題>

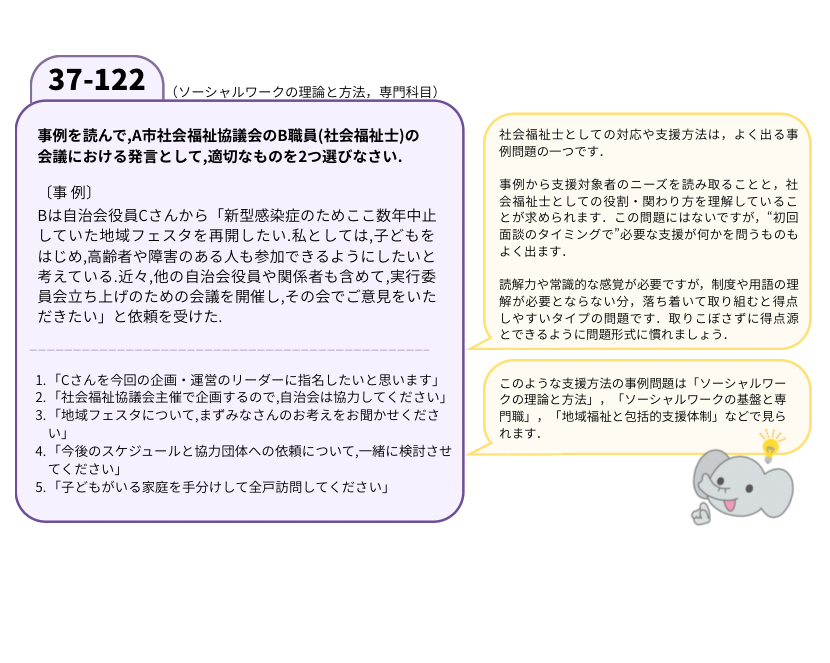

<例:支援方法を問うタイプの事例問題>

◇2肢選択問題と事例問題の大幅増で,解くのに時間がかかる。

◇事例の問題はさらに、制度や知識を使いこなす応用力が必要。

⇩

普段どおりの力を試験会場で発揮できるようになるには、 過去問や練習問題で解き慣れることが有効!

⇒解き慣れると1問当たりの時間配分もつかめるように!

⇩

指導される先生方が、過去問などからセレクトして、 2肢選択問題と事例問題を練習する機会を多めにつくりましょう。

▶≪つづきの記事≫【福ぞう通信】新カリ適用後、初めての国試を分析!part2(2025.11.26号)

→https://fukushi.medicmedia.com/teacher-post/2025/11/3061/

(ドラッグされました)_page-0001-1-154x218.jpg)